El haber

tenido una infancia feliz —dice Ramón Eder— es un serio obstáculo para

toda la vida: solo se puede ir para peor. Y a esto también se le añade, pienso,

otro obstáculo: que los recuerdos de la infancia, buenos o malos, si no se los

recuerda con total nitidez, transmutan o se vuelven fantasmagorías, pero nunca

se evaporan. Están ahí como en un espejo opaco en el que nos miramos mientras

transcurre nuestra vida. Acaso por esto la infancia es más poderosa que la

ficción, pues los recuerdos que de ella tenemos son como sedimentos

descompuestos de verdad, memoria fragmentada, hechos verídicos con sentimientos

ambiguos.

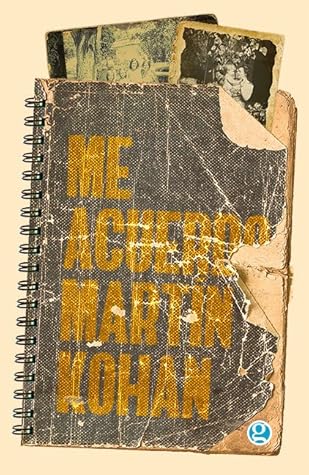

Leo Me acuerdo

de Martín Kohan, un libro donde se reúnen sus recuerdos hasta los doce años, la

edad donde termina la infancia. Recuerdos, por ejemplo, como el color de su

primera bicicleta, la marca de cigarros que fumaba su madre, la tos de fumador

de su padre, su primer beso, su primero beso con lengua, su primera y última

copa de vino (Kohan no bebe, no fuma, no baila), sus mascotas (un hámster, un

perro), el fútbol, el tenis, la imposibilidad de ejecutar un Fa mayor en

guitarra, el número de teléfono del vecino, el día en que un chico de la

escuela le dijo «judío de mierda», el

día en que empezó el pudor.

Hay una sensación de extrañeza mientras se leen estos recuerdos: no

tienen una sola gota de emoción. Son apuntes parcos, secos. En uno escribe: «Mi

papá sabía chiflar. Yo no». Y en otro: «Mi mamá cree en Dios, mi papá no creía».

Es que la emoción que surge emana de otra fuente: es reconocer y entreverar

nuestra infancia con esos recuerdos que, para quienes tuvimos una infancia

feliz, son relativamente comunes.

En una

entrevista, Kohan le confiesa a Leila Guerriero: «Yo tenía una conciencia plena

de que la infancia me fascinaba y la adolescencia no tenía nada para ofrecerme».

Y me acuerdo de Ramón Eder y su frase. Y quizá tiene razón. Aunque no dejo de

pensar que también hay infancias que transcurren ajenas al enigmático vaticinio

del destino. De lo que estoy seguro es que una infancia feliz (o una infancia infeliz)

sirve también para esto: escribir y leer libros y sentirnos profundamente

interpelados por ellos.